202501 – (re) CONTAR COM JOSÉ CRAVEIRINHA E MIA COUTO

(re) mitificar a literatura moçambicana entre oralidade e escrita – AFRICANÍAS – revista de literaturas

Um pequeno estudo que olha duas literaturas moçambicanas de língua portuguesa, duas coleções de contos – Hamina e Outros Contos (1997) de José Craveirinha, e Cada Homem é uma Raça (1990) de Mia Couto – e a sua relação com os conceitos de oralidade e escrita, mito e memória. Estuda-se o modo como estes autores reconfiguram símbolos, temáticas, vozes e personagens, por outras palavras, a língua e a escrita para criar um novo real imaginado que reflita a busca moçambicana de uma identidade independente e culturalmente renovada na segunda metade do século XX. Parte-se com a ideia de que, nesse processo, o mito e a memória não só se voltam a contar, como também se reinventaram, criando um novo imaginário cultural e social. Constituído por 12 fragmentos (textos), o estudo divide-se em cinco partes: a primeira, em que se introduz a metodologia e os objetivos, além de, sumariamente, fazer umas notas de apresentação aos autores e quatro entradas externas que ajudam a entender essa realidade moçambicana; na segunda, em torno de duas relações de forças e de uma apropriação do ato de tecelagem, investiga-se o meio em que se formam as obras em estudo; na terceira parte, expoêm-se algumas ideias sobre a reconfiguração sintática e léxica que ambos os autores originam para essa reinvenção da literatura moçambicana; na quarta parte, o estudo aproxima-se da imagem do mito e constrói uma forma de olhar os conceitos que titulam este trabalho: (re)contar e (re)mitificar; no fim sobram breves, talvez inválidas, quem sabe até desnecessárias, conclusões, esperando, com elas, não ferir o leitor.

202411 – TANTAS IMAGENES EN ESTA CIUDAD SIN IMAGENES

Invito a quien lea este artículo a acercarse a la obra de Juan Gallego Benot. Podríamos empezar por su poesía (con los poemarios Oración en el huerto o Las cañadas oscuras), sus artículos (en El País, por ejemplo) o sus investigaciones académicas, pero mi sugerencia parte de la «ficción ensayística» La ciudad sin imágenes. Benot nos presenta a un personaje con una enfermedad ocular, él la llama prosopagneia, para nos dar a conocer un texto que no entra estrictamente en la categoría de novela o de ensayo filosófico, de modo que lo que queda es una narración que sirve de vehículo para reflexionar sobre conceptos como la existencia, la memoria o la identidad.

Se construye así un cuerpo de texto dividido en siete partes independientes entre sí, pero que insisten en parecerse debido a la escritura que salta del registro ensayístico para distraerse en ensoñaciones poéticas. A través de analogías o comparaciones directas – imágenes que oscilan entre lo individual y lo colectivo -, su escritura nos deja objetos de incomodidad y desasosiego que se contradicen consecutivamente y se repiten. La pregunta surge a menudo para confirmar este deseo de crear una narrativa alejada de las certezas, en la que nosotros, los lectores, nos sentimos perdidos o salvos (inquietos o calmos) y acabamos pensando: ¿Y qué hacer en mitad de la calle, cuando el problema es la nula correspondencia entre imagen y palabra? Lo que queda es un texto con la amabilidad de señalarnos novedades a las que nos empeñamos en no prestar atención, pero con voluntad crítica que bebe de la ironía como herramienta cómica y melancólica a la vez.

A través de lugares de la vida del autor – ciudades en las que lo observado no importa, porque el objeto no puede identificarse en la memoria, en las que quizá el pensamiento supere las construcciones concretas y fatalmente creíbles – seguimos a este personaje cuya enfermedad le impide fijar imágenes en su cerebro, a través del tema principal de Benot: la ciudad (¿el arte?), o mejor dicho, la ciudad oculta – las otras posibilidades de lo urbano – vista desde una perspectiva que no señala, sin nociones jerárquicas. Caminamos por Londres, Sevilla, Madrid (¿el campo?) dando la mano a un Benot, que inmerso en la cultura literaria y artística, intenta dibujarnos un mapa (¿un poema?) de un lugar sin imágenes que nos guíe en la búsqueda de los huecos, de las ausencias que alienados nos empeñamos en ignorar.

No queriendo robarle las palabras al texto, me limitaré a dejarles algunas pistas (¿o provocaciones?) sobre los lugares que recorremos en estas ciudades sin imágenes. En Londres pasamos de las calles y sus monumentos, que perpetúan las historias de los vencedores, a un museo donde Benot en un movimiento suave nos coge la barbilla y dirige nuestra mirada no sólo a dos cuadros, sino a las sombras que suelen pasar desapercibidas. En Sevilla escuchamos la voz de su abuela y quizás un susurro de la infancia del autor como motivo para un paseo sobre la idea de qué crear una imagen ficticia de una ciudad es una posible herramienta para encontrar la real, sin perder el equilibrio, gracias a la sencillez y coherencia de la escritura, pensamos en un lugar donde sueño y realidad se presentan con los mismos símbolos. Hemos llegado a Madrid y te invito a que te acerques a la ventana y trates de encontrar a Benot escribiendo en un banco o en la calle – si no lo ves ahora, en el libro seguro que podrás saludarle – sólo que no sé si obtendrás respuesta del autor, porque a medida que nos acercamos al final del libro el autor también se acerca a algo distante de nosotros, quizá a un lugar, quizá a un motivo estético, crítico o literario.

Depende del lector, no de mí, coger a Benot de la mano y llegar a ese lugar. ¿Adónde llegará? Puedo asegurar que es un lugar rodeado de uno de esos textos que trascienden las barreras del género y lleno del miedo de la muerte poética. Un lugar que trata de responder a la creación contemporánea y rápida de imágenes a través de un flujo narrativo, sólo suspendido por lagunas en las propias ensoñaciones del lector, enfatizando la idea de que este pequeño libro podría ser tan breve como la inmensidad de una ciudad, una contradicción que muestra hasta qué punto podemos perdernos en las imágenes de esta ciudad sin imágenes.

Así que me atrevo a crear una imagen en la que te veo a ti, querido lector, con el libro de Benot en una mezcla de cuatro acciones que responden, no ya a mi invitación, sino a la de la propia editorial: el lector abre, lee, siente, piensa.

202402 – O QUE CAMINHA DE COSTAS

Conto-vos a história do rio que caminhava todos os dias, boiando de costas voltadas à terra e virado para o céu. Podia ser criança, adulto ou idoso, não passasse de uma mera inquietação quotidiana, enraizada nas veias onde corre o sangue que alimenta a mão deste narrador.

Imagine-se um qualquer quarto, uma qualquer casa, uma qualquer cidade, um qualquer tempo. Surgem daí as primícias de um novo ser.

Acordou cedo, como iria ser seu costume. Inconsciente, tirou o seu corpo da horizontalidade do sonho e dobrou-o à vivacidade da reflexão. Era o momento da sua reza diária. Imagens mergulhadas no turvo líquido que é a matéria do acordar. Sozinho dialogava com o par que se apresentava à sua frente e revia os lugares do desejo noturno e os tempos dos personagens que, com ele, participavam na mística narrativa. Enfrentava o invisível espelho sem medo, abrindo todas as feridas que teimavam em marcar-lhe a pele. Num sopro, que poderia ser maior que toda a sua vida, coligia as imagens dispersas para criar uma narrativa que o satisfizesse e que tornasse plausível todo o sonho desarrumado. Deste breve momento, surgia o lápis que ainda sem folha esboçava os primeiros limites do seu imberbe rosto. Numa inexistente superfície branca apareciam manchas monocromáticas. Aos poucos formava-se uma ideia de todo. Aí, após a tosse matinal, que afasta por fim todos os devaneios noturnos, aparecia a tinta, aparecia uma nova velocidade, comandada por um inconsciente tão vivo que sonhava tornar-se corpo. Os segundos tornavam-se anos por uma rotina que ia aprimorando a capacidade do mesmo se olhar. Assim ficaria toda a manhã, toda a tarde, toda a noite. Assim ficaria toda a vida o jovem pintor, que sem espelho pintava o seu rosto, não fossem os ventos exteriores rasgarem os vidros das janelas para empurrarem aquele corpo, ainda tão frágil, para as intempéries mundanas. Saiu de costas, como quem caminha agarrado ao passado, e num baque apenas escutado por si chegou à rua.

O indolente rapaz deixou a infância para abraçar a juventude. Vestido com o seu andrajoso fato olhou para o elemento vertical que tanto o protegeu dos perigos exteriores. Aquela orla azul era a imagem de casa. Quando a observa, na saída, na chegada ou na distância, sentia a força daquela grossa madeira que, tanto o escondeu do outro, como das memórias soturnas. O seu olhar percorreu todo o perímetro da porta. Nesse percurso visual encontrou postais de recordações tão quotidianas como pertinentes. Aqueles lampejos de miméticos dias que prevalecem, como representação de um olhar inocente capaz de separar os despojos dos dias. Um olhar imóvel surgiu então da erva que crescia na cicatriz da puída pedra da soleira. Ouviu segredar:

eu sou a pequena criança que caminha por uma floresta pessoal, uma casa só minha onde nenhum mortal consegue entrar. Em sonhos podes me chamar de eremita social. Sou uma miudeza que se mantém atenta aos ruídos externos, uma pequenez que comporta em si uma reflexão dura e quase completa sobre esses corpos que no escuro da noite rondam a porta da tua casa. Aos outros tornei-me estranha pelo meu abandono às dores e aos sonhos comuns. Acusam-me de uma desatenção perante o outro, de um egoísmo maléfico, que supõem capaz de destruir toda a vizinhança.

A surpresa daquele olhar penetrou-lhe a pele para encontrar, no seu íntimo, sentimentos sobre tão pequeno ser. Pensava como era pobre a criança que é infeliz por não se saber feliz, por carregar em si uma benevolência, encoberta pela mente social, um peso que lhe dobra as costas. Divagou sobre a possibilidade de origem daquele pequeno ser, onde o mesmo não seria mais que um corpo bambo e trôpego a caminhar entre árvores e estátuas, sem saber porque força se deixar dominar. Presumiu que a única força que abriria aqueles pequenos olhos seria o primeiro raio de sol, que a cada manhã iluminaria a sua frágil folha de papel, e como essa simbiose escreveria as tormentas e os sonhos que inquietam o pequeno eremita social todas as noites. Como o sol rasgava a fachada do edifício vizinho guardou a lágrima no bolso das calças desgastadas pelos anos e seguiu o seu mecânico caminho. Deu dois passos à retaguarda e logo se encontrou retratado no vidro da loja vizinha. Tinha com aquele reflexo um acordo tácito que lhe permitia esconder a passagem do tempo.

Vê-se como era.

Assim o aspeto de adulto não o assustava. Negava a olhar-se no exterior de sua casa, uma inibição que lhe ocultava o passo, tornando incapaz a perceção do caminhar de costas. A insólita omissão encaminhava o solitário nefelibata para uma maior atenção à matéria envolvente, os sons da cidade. Viu pelo vidro a sua amiga do quotidiano – Azulara, a ave amarela e vermelha. O aceno ao ser superior era tão repetido como o desaparecimento do sol no inexistente mar que se observava da janela de sua casa. Aquela íntima amiga habituara-se a olhá-lo de cima, tinha dele uma imagem inédita e individual.

O agora homem de meia idade observava a ave com os seus voos rasantes à verdade individual de cada personagem daquele cenário. Como se visse montanhas nas dobras das calças, via pelo olho do esbelto pássaro que cada ser que perambulava em seu redor tinha dele um distinto retrato. Nesse devaneio perdeu de vista o sedutor amarelo e o trágico vermelho. Só o encontrou alguns passos adiante, a pousar no telhado de uma casa de campo. Um corpo perdido na cidade que remetia para um outro tempo, um lugar passado que prefere a memória à esperança. Um olhar apaixonado sorria disfarçado no fumo da chaminé que sobe a caminho do sol a dançar entre lugares tangíveis e imaginados. Deixou-se levar pelo bailado até quase embater de costas com a habitual tabacaria da esquina. Sem nunca mudar o sentido invertido do passo, o quase velho, olhou o senhor da tabacaria que lhe respondeu com o laconismo comum. Fizeram a usual troca, um enfermiço vício por um punhado do metal que ilude o vulgo. A despedida não teve, indistintamente, nem doçura, nem amargura, foi um desprender de dois corpos que jamais foram ou serão um só. Seguiu a caminhar de costas rumo à praça, à sombra que tanto é irmã como inimiga na luta da existência.

No percorrer dos últimos passos entendia-se que o seu corpo chegava a um sítio, inquietava o público presente e só se apresentava paulatinamente, por ação do seu modo de caminhar. Metamorfizado num ser envergonhado que chega de corpo e não de vontade, teimava em não se mostrar, adiava o confronto. Esta caraterística fazia-o ser visto antes de ver, triste ser em desvantagem no confronto social. Se consultasse um médico, talvez ele lhe receitasse um espelho para toma diária ao acordar e ao deitar. Talvez assim, tantos os seus sonhos, como os seus movimentos palpáveis, se tornassem íntimos o suficiente para forçar a rotação, em eixo vertical, do seu corpo.

Mas nunca o fez.

Chegou então ao banco com o passo depauperado. Pensava que ia receber algum panegírico à sua velhice, suposta metáfora de sabedoria, ou pelos menos, uma breve felicitação às rugas que desenhavam um longo passado, mas não, foi atacado pelo escárnio de um par alheio. A acrimónia que o recebeu não afetou a sua, já longa, bonomia. Agradeceu a sórdida receção e pensou sentar-se. Mas não conseguiu. Doía-lhe a barriga, por suportar todo o peso que as costas se recusavam a carregar. O remédio para tal dor só poderia ser a escrita observadora e registada em breves pensamentos. Em pé, perto do banco, que o levaria ao destino tão vaticinado como indesejado, escreveu:

Cada olhar concentra em si um corpo, uma ação e um lugar. Agora todos se reúnem neste tempo deste meu próprio olhar.

Assim chegou o alívio para aquela dor tão pouco física que só o médico inverosímil conseguiria resolver. Sentou-se e preparou-se para sorver os últimos três movimentos: procurar o velho lenço, parceiro de lágrimas e de doenças de uma vida; agarrar na, só sua, caneta imaginária; escrever:

A casa está em suspenso, o nascimento da mudança é pautado por discursos e afazeres mundanos. Hoje alguns livros vizinhos despedem-se, uns em caixas e outros ainda em prateleiras. Sente-se um tempo antes e um tempo por vir nas prateleiras semidespidas. Parece que as mesmas levantaram as saias para mostrar o que virá, mas que o tecido elevado não deixa de mostrar, quer o que por ali passou, quer o que deu aquele lugar o nome de casa. Casa. Hoje vejo-te para trás, casa. Ainda cá estamos. Eu sentado, a T a rever livros esquecidos e o som de uma música que sabe mais à natureza do que à máquina. Envolvo-me neste clima de nostalgia e melancolia. Um sentimento que desacelera o ritmo do tempo. Sinto um cansaço e uma lentidão provocados pela dureza do abandono. As pálpebras fecham comovidas pelo momento que sei pertencente ao passado do futuro. Um momento que fará sorrir as rugas que desenharão este, um dia, velho rosto.

Desapareceu então pela floresta, onde flora e fauna respeitavam o seu ritmo. Pronto para abandonar a permanência, pelo menos até o novo dia o despertar e aparecer o gesto relapso.

202311 – PARÁBOLA DO MERGULHO

Imagine-se desocultação como o início da possibilidade.

Uma aproximação ao conhecer.

Uma relação não de verdade, mas de ideia.

Uma recordação de que há mais mundos que o mundo da razão.

Uma placa em que se lê – Não à bóia que mantém a criança à tona! – Ao longe avista-se a linha que separa a terra do mar que é rio, o mundo inteligível do mundo da perceção sensível. A sombra de um corpo preso, imóvel desde a infância, faz companhia à ausente placa. Entre esta narrativa e um possível mar marca-se uma falésia, de onde se avistam os barcos que desfilam os encantos do mundo. O corpo dá um passo em frente, ainda incapaz de ver mais do que breves reflexos de luz na água, a sua ideia de mundo ainda se limita à camada que insiste em ser externa à realidade aquosa. Semicerra os olhos. Tenta dar nome aos reflexos. Pondera o conhecimento que estaria no fim da linha vertical que desenha um salto imaginário. Seria um contacto abrupto que prefere a quebra à união? O choque com o novo estado não assustaria o pequeno corpo? Não o faria voltar para a terra, o lugar da matéria firme, trazendo consigo um receio jamais impossível de enfrentar? – Não conseguiria, pelo menos de repente – sussurra a voz muda que alimenta o desejo com fatias de medo. Inicia-se um movimento: a habituação ao novo meio, a adaptação da respiração aos novos ritmos, o contacto com os novos corpos; primeiro os peixes, lestos anfitriões, depois os corpos que moldam o cenário, envergonhados por contar a sua estranha história. No fim do percurso sente-se a água entrar no ser como um poema que encanta e agita a alma de um jovem poeta que ainda não conhece os caracteres que formam o seu alfabeto. O jovem poeta começa por questionar – Choraria em lamento pelos desconhecedores daquele novo lugar? – depois confronta – Preferiria viver os louvores da novidade sobre o outro ou será servo das dores desse? – para conseguir divagar – Se saltasse, ao regressar a terra, não seria a sua respiração desajustada ao velho ritmo? – sobre uma possível (in)conclusão – Não seriam as pequenas pedras à beira mar grandes montanhas que desenham a forma desta casa celestial? – Talvez o salto seja indicado pela luz. O traço do pincel marca as sombras dos corpos que vivem no fundo de um mar interno, retiremos então a ciência da alma, contemplemos o ser e o seu mergulho na rememoração de que as qualidades da alma são análogas às do corpo.

Notas de dicionário:

Parábola – narrativa curta que, mediante a linguagem figurada, a analogia e a narrativa alegórica, transmite uma hipótese moral, protagonizada pela ação humana.

Mergulho – Ir ao fundo da água ou meter-se debaixo da água. Grande inclinação ou ângulo de descida. Vara comprida de videira ou de outra planta que se curva para enterrar, deixando a ponta de fora, de modo a criar raízes e fazer brotar uma nova planta.

texto para a exposição “o que a água me deu” de Maria Pinheiro

202309 – NASCEU DE UM BOTÃO

Da matéria circundante nenhum elemento se destacava. Da matéria circundante nenhuma sensação se destacava. Da matéria circundante uma folha se destaca.

O som do vento dança com esses corpos, as suas teclas de piano tocadas em diminuendo para chegar à cidade tão leve que parece soar a uma única e contínua nota musical. Feliz o músico de uma nota que conhece a terra da lua ao rio através do seu instrumento, mutável em forma, imutável em som. Desse som nasce um mito:

Algures na Cidade do México, nasceu de um botão. Não um botão de camisa, mas um botão incumbido de unir dois tecidos íntimos, como o vigilante de uma ação conjunta. Do pequeno objeto surgiram raízes de uma madeira que tendia para a estabilização, para formar um tipo de rede, unida pela semelhança, que permite a criação de planos de folhas que protegem o ser das intempéries da existência.

Pelas ruas das relações ecoam-se histórias sobre uma casa que é tão hodierna como a cabana primitiva que substituiu a gruta dos avós. Conta-se: de um botão nasceu uma casa sem portas e sem janelas. Uma casa que alberga um vínculo externo às partes que o constituem, uma independência semelhante ao imaginário de árvores pelo ouvir do vento exacerbado de uma noite de tempestade – árvores que são imagens de um medo e de um desejo que não tem matéria para esculpir o seu autorretrato.

Os seus espaços internos preveem funções primárias de resposta às necessidades dos corpos que alberga. Num armazém sem espaço encontram-se reunidos todos os objetos da casa. Uma ausência que se carateriza não pela inexistência, mas pelo vazio – um vazio que representa a liberdade para o receber e guardar. Nesse armazém sem espaço confrontam-se os lugares do passado e as possibilidades futuras com escopo na liberdade para a experiência – a criadora de memórias. Num lugar onde há espaço para o que existiu e para o que virá, a casa oferece aos seus ocupantes uma cadeira, uma estante vazia e cadernos brancos para uma concentração dos sentidos.

O caminhar sobre este abrigo é acompanhado por um cheiro de não pertença, um cheiro evocado pela anamnese de um terceiro. Atenta-se o olfato e forma-se um novo espaço, uma nova relação. O prazo de um passo permite compreender essa nova existência que sussurra das paredes e grita pelos tetos, mas que foge antes da captura. Torna-se um corpo-espaço fugidio para o qual a liberdade é o maior dos alimentos.

Nesta casa procura-se alimento para o corpo tangível numa divisão sem função. Conta-se que lá se podem encontrar novidades de desaparecimentos retomados. A linha entre a imagem e o objeto é tão difusa neste espaço que o mito de um homem que morreu à fome com uma sandes na mão é, ainda hoje, legitimado por

todos os que derrubaram o portão que protege este forte, nas poucas vezes que o desejo conseguiu vencer o medo.

Uma porta, aberta pela incapacidade de estar fechada, possibilita a existência de um corredor que, pela ausência de luz, torna-se esquiço rupestre. A luz, desenhada pela mão da imaginação, permite a ficção de um espaço-percurso que parece ritmado pela op.132 de Beethoven, sonha-se com um caminhar direcionado pela resolução, a alegria da existência, mas os pés são direcionados pela expectativa melancólica do fim – um segmento de reta sem limites, centrado por medos e expectativas. A ausência de luz possibilita a confusão entre diferentes escalas e distâncias dos corpos que rodeiam o caminhar. Uma febre circunstancial transforma-se numa dor que abana as raízes que conduzem o alimento e suportam o ser, o pequeno cresce ao ponto de quebrar o mutualismo com o seu par – entra na profundidade do íntimo, escava, circula e corrompe. No passo seguinte pode surgir a luz, por um rasgo na parede capaz de iluminar esse pequeno grande medo, que é tudo, mas pode ser nada.

Conta-se ainda, que só uma vez alguém teve coragem para subir uma escada solitária que leva a um ignoto sótão – a sua aparência vertical fazia recuar qualquer corajoso. As escadas eram feitas de uma madeira cortada de uma árvore demasiado íntima, demasiado profunda para não se chorar ao primeiro toque. O olhar, num movimento vertical ascendente, encontra uma vontade de subir onde o desejo se torna ávido. Um antónimo do mergulho corpóreo, um sinónimo do mergulho que procura o mar dos desejos e dos medos – um mergulho que junta as mãos aos pés, o sonho à realidade, para encontrar as mais profundas memórias, passadas e futuras, que permitem a sobriedade de um raio de sol a incidir sobre uma escada que leva a um sótão exterior e desprotegido da brutalidade da existência.

Construído pela indigência dos antepassados forma-se um indolente sótão – lugar, não para a narrativa da vida, mas para a melodia escura da solidão e da ausência de motivo – revelado pelo mistério e palmas suspeitas para quem pise o seu chão. Materializado pela hipótese de elementos rígidos e capazes de combater a dor do tempo, revela-se como uma suspensão do real. A experimentação da vida há muito abandonou este lugar na procura da luz natural e de tempo presente. A sua impossível porta serve de eixo entre sociedade e solidão, e é a mentira da chave para o mundo do sonho.

Entrei lá dentro.

Uma luz iluminava um corpo.

Uma luz difusa pelo tempo, parecia que a sua origem pertencia a um passado escondido. Atrás da inexistência de uma cortina vivia uma janela. Esse ser que permite a perceção de laivos exteriores a partir de uma luz moldurada por um caixilho decrépito, esculpido da madeira de uma árvore que existiu antes da criação da palavra existir, uma árvore anterior à linguagem, para uma luz que não comunica mais que vagas hipóteses sobre a vida de outras casas, de outros tempos.

Uma luz iluminava um corpo.

Um corpo deitado, estagnado como as pedras que observam as rabugices dos sapos e a leveza dos louva-deus. A sua horizontalidade indicava o desejo de retorno e variação na decisão, a sua rigidez mostrava a impossibilidade desse sonho. Em seu redor bailavam folhas escritas ao ritmo de uma voz que sussurrava:

“Estas são escritas nefelibatas do João, às vezes um artesão sem mãos, às vezes um simples primo, às vezes eu.”

Aquele corpo guardava em si três vidas, ou então, representava o sonho de três existências distintas. Foi encontrado morto no sótão de uma casa sem sótão e deixou apenas estes rascunhos dos três homens que lhe preenchiam o interior, cartas de um homem que foi três, mesmo não sendo nenhum.

Para tua desgraça, querido leitor, essas páginas estão agora perdidas no disperso mar da existência.

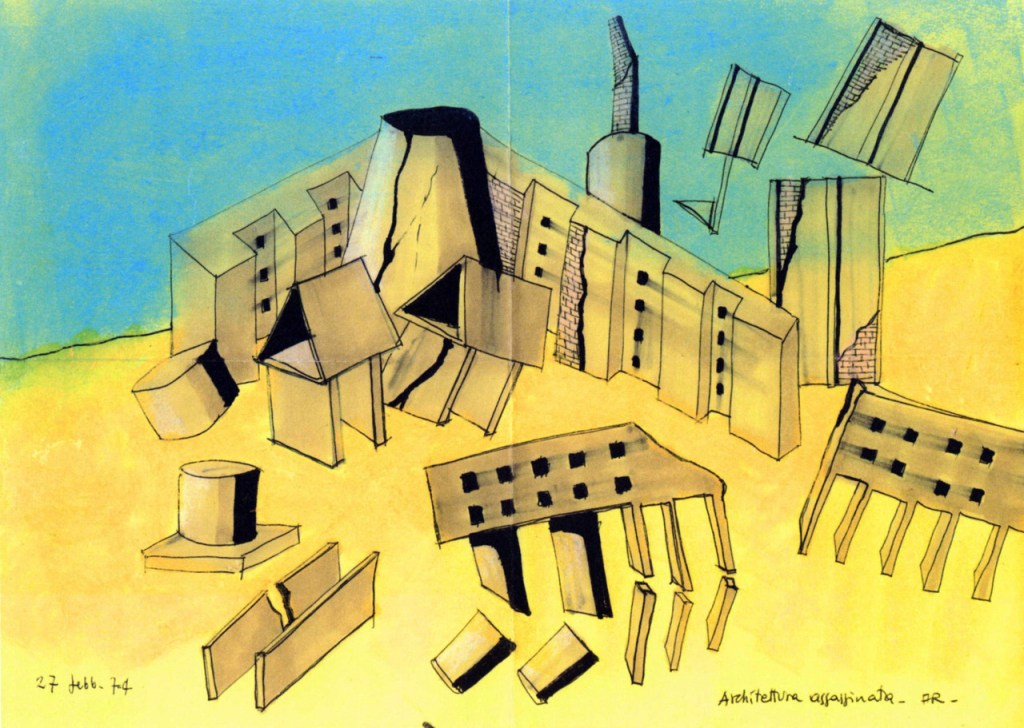

202304 – STUDY OF A METAMORPHOSIS

ARCHITETTURA ASSASSINATA – ALDO ROSSI -1974

This essay, about the movement of drawing between tool and poem, is divided into four dialogues and invites Aldo Rossi to a conversation that discusses an autobiographical metamorphosis.

Opening note: the reader can take this as a hypothesis or as a fantasy; either way, a little anthropoescapism would do you good.(1)

dialogue 1 – from tool to poem

The metamorphosis from a mere tool to a poem occurs when a deep-seated emotion within an individual yearns to be expressed. This emotional impulse is often limited to a figurativerepresentation, seemingly detached from its true essence, yet serving as a platform for it to manifest in reality. Aldo Rossi’s words exemplify this phenomenon: I found myself in a field, standing beside a tree, under the moonlight. My effigy created by the light caught my attention, and due to a particular disposition of my spirit, its effect seemed to evoke great sadness within me. This experience inspired me to explore how this particularity could be applied to architecture.(2)

This essay explores the distance between drawing, as a tool and drawing as a poem, as some of Rossi’s projects seek to embody a real program but are shaped by autobiographical forces that define the formal and spatial options. This distance allows the form to not only serve as spatial boundary for human action, but also as a tangible representation of an intimate emotion that belonged to the author’s past – a poem, a true work of art.

Aldo Rossi was greatly influenced by Boullée, who taught him the concept of a poem as a dialogue between independent parts, combining the fantastic with real, and passion with reason, to create an emotional and metaphorical exaltation of the design method. This led Rossi to perceive architecture as a system that mediates between the rational and the sentimental, seeking to build a world that guarantees and fulfills both one’s logical and intellectual needs.(3) Rossi’s words reveal that the system that creates architecture is not validated by its formal representation alone, but it is a logical, metaphorical, and autonomous system. The compositional system is the result of a personal work, reflecting a set of connections unique to the author. Drawing serves as a tool for thought, but also becomes a reproduction of private emotions, through a personal dictionary, resulting in a poetic expression of architecture or, in other words, a poem.

dialogue 2 – inside-out movement

The distance between an idea and its realization in a creative process, whether theoretical or practical, is often so short that it becomes difficult to separate the two. Rather, it comes closer to a continuous movement seeking representation in various possible media. Drawings serves as an interface between mind and matter, where the image and reality gradually intertwine, eliminating any temporal distance between thinking and designing. Aldo Rossi’s drawings are built on the idea of a body that grows over three constructive moments. The first moment is the analogical construction, which is formed through a sequence of experimentation, collection, imagination, and representation. This moment is characterized by the way of looking at the surrounding matter. The second moment is the construction of personal

dictionaries, which are materialized using figurative elements with their own meanings. And a third moment that brings together fragments present in the personal dictionary to create the final composition. Together, these three moments create a cohesive and meaningful drawing, made from fragments, that reflects the author’s unique perspective and creative process.

1 – the analogical construction

Analogy is a mental concept, a cosa mentale, that involves comparing a representation with a dissimilar source, creating a subjective sphere of correspondences between disparate sources.(4) This creates an equilibrium where the elements that form the analogy belong to the realm of the known and the real, while the new element belongs to the realm of the subjective. Analogies can be developed between form, matter, and fantasy, which blend one’s perception of reality with experience and invention. The creation of a drawing through analogy begins with imagination and is followed by the composition of various imaginative relations. This process involves diving into memory and

associative thinking to evoke a series of new meanings, transpositions, and associations. By considering imagination as a crucial experience in the design method, one can argue that this approach combats the simplicity of rationality and attempts to destroy systematic creation. Instead, it emphasizes the need for autobiographical expression as a design motive.

2 – the construction of personal dictionaries

Aldo Rossi believed that geometric forms could acquire new and subjective meanings. With them, he creates compositions that challenge the trajectory of both human action and nature. This projectual ideology serves as a manifesto that oscillates between reflection and imagination. By incorporating objects and circumstances into his drawings, Rossi transforms them into a cabinet of curiosities that

contain personal memories, visual references, and poetic impressions, akin to autobiographical portraits. This personal system operates on the logic between form and biography, ultimately becoming a dictionary that Rossi draws upon to construct his compositions. This process contributes to the formation of a basic visual alphabet that relates figure and sign. Rossi’s personal language emerges from the soil that supports him and transforms his will into form. The ideas he expresses are grounded in fundamental notions of architecture, with a focus on themes of the city that reflect his restlessness towards the collective. Additionally, his personal motifs evoke relationships with time and death.

3 – the fragment construction

As a final moment of the drawing, there’s a multi-part composition that incorporates biographical elements, with a central body that gives rise to additional parts.(5) The addition of new elements seeksto provide a formal sum of new meanings. This process that takes on various forms, ranging from moments of contamination, modification, or decomposition of the existing composition to changes in the overall compositional rhythms. The drawing grows as a line segment, receiving a set of indispensable clues that the author deems necessary to understand his own path as a conscious being. Drawing is a form that arises from mechanisms that relate fragments of other forms, with a system solely comprised of reconstructed fragments that engage in dialogue with the author to find meaning in a global design.(6) Like a cadavre exquis, constructed by multiple hands, belonging to the same body, derived from scattered thoughts and preoccupations in Aldo Rossi’s mind.

dialogue 3 – outside-in movement

The author and their drawing are inseparable, forming a unified whole where the work grows through the accommodation of biographical representations. This unity between work and author provides a framework for understanding identity as a complex set of characteristics that define an entity and enable it to be distinguished from others. The consciousness of the work, like that of the body, allows

the artist to explore how their internal processes inform the creation of ideas, and how their external actions, through the modification of existing matter, translates those ideas into tangible forms. Autobiography, whether intentional or not, can be seen as a narrative of the artist’s life, providing insight into the work as yet another extension of the creative subject. The work becomes a body of representing correspondences between the artist’s experience and the representations that ensure their continuity. Additionally, the work is also able to demonstrate the natural and inseparable connection between the artist and their creative expression, the gesture.

In Aldo Rossi’s drawings, personal references are transformed into creative motives(7) revealing the author’s character. Through an analogical construction, the drawing becomes a self-portrait formed from conscious memory. As the artist engages in a slow movement of constant internal dialogue, the drawing reflects both circumstantial and momentary inquietudes as wells as traits that characterize the subject’s true essence. For Aldo Rossi, his human cultural background is interwoven with his idea of architecture, creating a mapping of his artistic personality. The process of identity construction through design happens from an exercise of return, where the project itself becomes a rediscovered object. The drawing plays a crucial role in this process, serving as an autobiographical record that transforms time into place. The work encapsulates the artist’s experiences and only finds its freedom when the artist comes into contact with it.(8) Through this affectionate return, the artist constructs and understands their identity informed by memory. This process allows for a deeper understanding of the self, as one looks back at the place that stages the experiences that directed the path of their identity. Drawing thus becomes a powerful tool for the artist to explore and express their inner world, and construct and redefine their sense of self.

dialogue 4 – on the loss of identity

In Aldo Rossi’s Architettura Assassinata we can observe a link between the idea of identity formation through design and the notion of ruin. The ruin can be seen as a meeting place of two times: the limited time of human existence and the continuous time of nature. As the past of a man’s space, the ruin represents the limit of human life, and depicts how nature appropriates man’s reality. Thus, the ruin serves as a powerful symbol for both the transience of human existence and the enduring power of nature. Through this perspective, we can perceive design as something that belongs to a limited existence, while drawing belongs to a continuous existence. The work can become a poetic symbol, without losing its instrumental utility, serving both the author and society.

At the time of Architettura Assassinta, architecture encountered hurdles in reallocating of its power, and this biographical situation might have contributed to Aldo Rossi’s state of disillusionment, resignation, and resizing of expectations. This state of melancholy can be seen as a conscious restlessness that arises from the author’s attempt to find his place in his surroundings. Rossi responds to this sense of loss by taking refuge in ideas, images, and disconnected memories as a motive for the creative act. His constant doubt between enthusiasm and frustration, or between objective and subjective acts, allows him to understand that if melancholy is a matter of character, so is architecture.(9) This temperament on the creative act creates a new distance between drawing and himself, where drawing serves as an instrument for the labor of intellectual life. Hence, drawing can be seen as a tool for exploring and expressing one’s own identity, even in times of loss and disillusionment.

(1) CORTÁZAR, Julio: Histórias de Cronópios e de Famas

(2) (3) (4) ROSSI, Aldo: Introduzione a Boullée

(5) A fragment can be considered a starting point or a broken part of a body. By joining these two understandings of fragment we find an analogous association with the cell. If we look at man, we understand, in the reproduction of cells, a breaking of the unity that creates a new life, a simple division that does not end, but begins. A part of an object that becomes a new object. A part of a unity that becomes a new unity. A movement that provokes a new movement.

(6) ROSSI, Aldo: Autobiografia Scientifica

(7) Take, for example, the panel for the 1976 Venice Biennale, where Aldo Rossi puts his representations into relation, which creates, besides a critical form, an autobiographical source in which he himself can find lines capable of guiding him on a past personal language.

(8) An author who while drawing does not understand some of the forces that move his drawing, finds in the future moment of looking at the work a greater understanding of himself. A subject that in a moment criticizes his father in whom he sees the accumulation of misfortunes that will one day be his, in another moment of new temporal location, sees in the same father a happy motive for characteristics that have become his own and that present themselves to him as something good and true.

(9) Diogo Seixas Lopes: Melancolia e Arquitetura em Aldo Rossi

Collaborative essay with Ana Neiva presented at “Drawing Narratives: Symposium Drawings as Objects of Knowledge II (27 April 2023)

202207 – BIOGRAPHY OF A FRAGMENT OR FRAGMENT OF A BIOGRAPHY

The staging based on Aldo Rossi’s Architettura Assassinata – Master’s Thesis in Architecture (pdf)

SUMMARY

[EN]

Arquitetura Assassinata drawing from Aldo Rossi (1974) reveals itself, as a metaphor of architecture, understood both as oeuvre and ouvrage. Arquitetura Assassinata (Murdered Architecture) has its origin in two distinct roles: on one hand, it is born as a tool, a technique to support thought; on the other, it advances Rossi’s own dictionary of symbols, forms, language, and references. The drawing is the reproduction of that inner movement that becomes tangible in the concatenation between the author and the material. The study starts from the idea that the drawing is a fragment of a biography as much as it allows for a biography of a fragment, reminding us that analogy is the best weapon of knowledge. Raising from an investigation of an unknown crime to answer questions such as How is the scene of the crime? Who is the murderer? Who is the dead man? or Who painted it? What tools did he use? What does it represent? The study investigates how architecture and gesture move on themselves, like someone who looks in the mirror while reflecting on its own representation. From a dialectic perspective, it aims to build an autobiography of Rossi’s earlier movements. The study understands drawing as a body of knowledge, as the encyclopaedias of Borges’ library; a body that is formed by conceptual notions and private emotions, as the poems of Baudelaire, dealing with conceptual notions, rules that determine the primary characteristics of distribution, composition, and organisation, while encompassing emotions and memories as personal motivations, underlying the overall idea. The interest in the study of Arquitetura Assassinata arises from three reasons: its dichotomy of being, simultaneously, tool and dictionary; its paradigmatic role on the relationship between Aldo Rossi and drawing; and, third, as an exploratory investigation into the author’s gesture, drifting between observation and imagination, real and unreal.

[PT]

O desenho Arquitetura Assassinata de Aldo Rossi (1974) revela-se como metáfora da arquitetura, tanto projeto como edifício. O desenho tem a sua origem em duas raízes distintas: por um lado, nasce como uma ferramenta, enquanto técnica de apoio ao pensamento, por outro lado nasce a partir de um dicionário, próprio do autor, de símbolos, formas, linguagens e referências. O desenho é a reprodução desse movimento interior que se torna tangível na concatenação entre o autor e o material. A dissertação parte da ideia de que o desenho é um fragmento de uma biografia ou a biografia de um fragmento e, como uma rememoração de que a analogia é a melhor arma do conhecimento, cresce como a encenação da investigação do ignoto crime para responder a perguntas como: Qual o cenário do crime? Quem é o assassino? Quem é o morto? ou Quem pintou? Que ferramentas usa? O que representa? A peça investiga como a arquitetura e o gesto se movem sobre si mesmos, como alguém que se olha ao espelho enquanto se veste e reflete sobre o que é a sua representação. A partir de uma perspetiva dialética, visa construir uma autobiografia dos movimentos anteriores de Aldo Rossi. A dissertação compreende o desenho como um corpo de conhecimento, como o são as enciclopédias da biblioteca de Borges; um corpo que se forma pelas noções conceptuais e as emoções privadas, como o são os poemas de Baudelaire. Lidando com noções conceituais, regras que determinam as características primárias de distribuição, composição e organização, ao mesmo tempo que engloba emoções e memórias como motivações pessoais, subjacentes à ideia geral. O interesse no estudo de Arquitetura Assassinata surge a partir de três motivos: pela sua dicotomia de ser, simultaneamente, ferramenta e dicionário; pelo seu papel paradigmático na relação de Aldo Rossi com o desenho; e, terceiro, como uma investigação exploratória do gesto do autor, oscilando entre a observação e a imaginação, o real e o irreal.

202205 – TEATRO DOS CINCO SENTIDOS

A plateia já bufava a impaciência quando um velho de cara estupidamente feliz subiu as escadas de madeira, com cicatrizes do lodo formado pela aglomeração de uma humidade nas velhas peças. Acenou para o impaciente público que não lhe retribuiu a saudação. O seu lânguido sorriso desfez-se e compreendeu que estava perante uma plateia cega e intuída por uma ideia de repugnância por aquele decadente e mórbido teatro ambulante. O velho tirou do bolso um farrapo vermelho com o qual vendou os olhos e iniciou a discursão, gracejou interiormente ao refletir que o discurso era uma velha e inutilizada ferramenta e o que se propunha a fazer era, na verdade, monologar divagações de estádios espontâneos:

– Bem-vindos meninos e meninas ao Teatro da Felicidade, onde a verdade fica de fora e somos todos geridos por um urso aos gritos, aflito pela ausência de carinho. Todas as atuações são experimentais e momentâneas, liberdade e adversão ao pensamento para uma libertação animal do homem. Começo este monólogo contando a história de um mundo muito antigo, muito anterior ao nosso, onde apenas viviam dois homens, que comunicavam entre si apenas pelo olhar. Não existiam conceitos como adjetivos, tempo e espaço, apenas uma concentração da ação nestes dois olhares, uma relação do inquirir e da bela arte do não ter resposta, um mundo carente de intenções. A ignorância era mútua, não havia prova de êxitos na comunicação que provassem qualquer sabedoria pela relação. A verdade estava na criação individual, cada um via um mundo novo, que, pela inexistência de tempo, medrava por uma capacidade imaginativa sem limites.

O monólogo emudeceu.

O anafado velho, num gesto lânguido, abriu uma pequena jaula de cartão canelado perfurado com cortes de navalha, que trazia consigo desde o inicio do espetáculo, como uma daquelas caixas onde guardam as galinhas os comerciante de mercado, que em memórias meninas contém um fundamento de felicidade, mas agora, compreendendo a indecência de tal gesto, cobre essas memórias de uma lama repugnante e malcheirosa, e libertou uma doninha que percorreu o público num fétido ataque, e o velho, de sorriso arteiro, continuou:

– Independentemente de só possuírem a capacidade interpretativa de sentir pelo olhar, o seu mundo possui aromas, cheiros de verdade, dizia-se. Era impossível captar nas feições daqueles dois velhos recém-nascidos qualquer tipo de interjeição. Só a profundidade de um olhar que caça todos os movimentos oculares do outro – baixou o volume da sua voz para o tom de confidência e segredou – captura e coleciona para futuras conversas mudas.

Alguns personagens do público já tinham abandonado o espetáculo, inclusive um de cara com rugas definidas pelas vascas que acompanham qualquer barqueiro, de olhos soturnos e de padecimento transpirado por rijas barbas, que levou consigo a doninha perturbadora dos perfumes da cidade. O velho interrompe, outra vez, o seu monólogo e, num tom de desaforo, sonda:

– Alguém viu minha irmã? Libertei-a há pouco e não sei onde se esconde.

De facto, o cheiro a verdade, compreensão e natureza pode assustar o público que não vê, só escuta e cheira, intuindo a pobreza daquele ser preso a um animal como uma irmã. O pobre velho pensou que teria de continuar para conseguir o alimento que mata o sôfrego e animal desejo que se cria no homem que adormece de barriga vazia. Agora, o seu tom aumenta, e recomeça:

-Sabem uma coisa? Esses dois homens nunca saborearam o sabor da verdade por limitarem a sua existência a um olhar mútuo, apenas porque, desde que tinham memória, era assim a sua compreensão da existência. Nunca saborearam o beijo de umas palavras de um Sabato! Nunca se viram sem ser espelhados no outro! O seu conhecimento definia-se pela constante e repetitiva ação que não se reproduz em sabedoria pelas perspetivas do olhar, mas que se encerra num labirinto de tentativa e erro, uma experiência gerida pela incúria! Reduziram todas as possibilidades de receber o seu mundo ao olhar sobre o outro! Estão agora mortos, mas ainda se olham pela lágrima do pretexto da sua existência. Um mundo fundado pelos dois homens procurado por observadores, viajantes da memória, daqueles que debitam laivos sobre o entendimento humano. Assim, floriu uma sociedade numa densidade populacional nunca incorporada numa textura de sensação. Um mundo agora desabitado, obra da incapacidade atual de olhar o outro para interpretar o seu mundo. Apesar dos limites do olhar sobre o outro, ao menos esses dois homens olhavam!

Terminou com esta última exclamação a sua velha história, retirou a venda e olhou a envolvente, a arquitetura como cenário do predicado, o campo de sempre, o rio de sempre, a solidão de sempre.

Sorriu!

No rio espelhava a sua irmã, no percurso da sua corrente, da nascente até ao encontro com o mar, como analogia à realidade humana que se define pela construção sensorial, pelo entendimento sobre os cinco sentidos: olfato, visão, audição, gosto e tato. A unidade de entendimento só se concretiza pela distribuição das distâncias de olhar o mundo como uma corrente tranquila, que se move entre gestos de intuir, experimentar, colecionar, saborear e praticar.

201909 – PAUSA (NÃO DISTRAÇÃO) – esta passagem é de um percorrer

esta passagem é de um percorrer

O acordar.

O escuro aclara, um abandonar do sonho.

Linhas, manchas e formas substituem o antecedente negro. Planos verticais e horizontais começam a mostrar o espaço. Paredes e tetos delimitam, objetos preenchem.

Regressar a casa.

O esfregar dos olhos. Um procurar compreender, ansiar explicações. Primeiro espaço, primeiro entendimento de circunstância e lugar.

Ao sair de casa a primeira chuva ou o primeiro sol. A primeira árvore, seguida do primeiro “bom dia”.

Viagem.

Escalas e momentos alteram-se. Percurso diário, mas nunca invariável. Novas circunstâncias, novas pessoas, novas arquiteturas. Espaços povoado de gente. Ações, momentos diurnos. Entusiasmos, solidões, conversas.

Chegada ao destino.

Abrigo que protege das divergências da natureza. Depois um hall que recebe. A pedra já não tem o mesmo brilho, mas a memória adapta-se ao passar do tempo. Memória da pedra, não do seu brilho.

Um sentar.

Luz matinal que cumprimenta e ilumina a secretária aquando da preparação para a função diária. Tem de se saborear o tempo e respeitá-lo, criação e produção acontecem na pertinência da paragem. Ambiente que envolve e define quem o vive, apropriação e ocupação inconsciente. A identidade é um símbolo do homem moderno. O lugar adapta-se ao homem. Há flexibilidade entre quatro paredes e uma janela.

O dia caí, o tempo passa. É abandonado o que abrigou.

O edifício fecha, fica só.

Uma paragem antes do regresso.

A conversa, o café são aconchegos sociais. Necessidades humanas. Uma nova pausa, um novo sentimento, um novo abrigo.

Um outro regresso a casa, a escuridão aproxima-se.

O descanso. O sonho.

O homem sonha muito.

texto publicado na Revista MA II de 2019